Überblick zum IFG-Antrag: Ansprüche von PolizeibeamtInnen und BürgerInnen gegen den Staat

Daten sind heute sehr wertvolle Ressourcen, gerne als „das neue Gold“ bezeichnet. Auch die Datenmengen wachsen stetig, Tendenz steigend. Auf der anderen Seite steigt aus diesem Grund das Interesse daran, zu erfahren, wer, wann, welche Daten verarbeitet und wer zu welchem Zweck Daten abfragt. Verschiedene Bundes- und Landesgesetze sehen deshalb Informationszugangs-, Auskunfts- und Akteneinsichtsansprüche vor, die die Daten verarbeitenden Stellen verpflichten – teilweise voraussetzungslos – entsprechende Auskünfte (z.B. IFG-Antrag) zu erteilen. Die Informationszugangs-, Auskunfts- und Akteneinsichtsansprüche sind deshalb Gegenstand zahlreicher Gerichtsentscheidungen geworden.

Von besonderer Brisanz sind Fälle, bei denen PolizeibeamtInnen polizeiliche Informationssysteme wie POLAS, INPOL, POLIKS &. Co. aus rein privaten Motiven (z.B. Neugier, Eifersucht etc.) verwenden und personenbezogene Daten von BürgerInnen oder KollegInnen rechtsgrundlos einsehen. So durfte zuletzt das OVG Berlin-Brandenburg im Urteil vom 1. Dezember 2021 (Az. 12 B 23/20) der Frage nachgehen, ob einem Polizeivollzugsbeamten ein Anspruch auf Informationszugang zu Protokolldaten über Abfragen seiner personenbezogenen Daten in Datenbanken des Landes Berlin zusteht. Denn im Zusammenhang mit dienstrechtlichen Auseinandersetzungen erfuhr dieser von möglichen Abfragen seiner Daten im polizeilichen Informations- und Kommunikationssystem („POLIKS“) sowie im System des Einwohnermeldewesens („EWW“). Diese Abfragen wollte der Polizeivollzugsbeamte mithilfe des Informationsfreiheitsgesetzes Berlin nachvollziehen.

A. Urteil des OVG Berlin-Brandenburg

I. Sachverhalt (IFG-Antrag eines Polizisten)

Hintergrund der Klage war der Anspruch des Berliner Polizeivollzugsbeamten gerichtet auf Informationszugang zu Protokolldaten über Abfragen seiner personenbezogenen Daten in den Landesdatenbanken Berlins, die im Zuge eines gegen den Kläger laufenden Disziplinarverfahrens im System des Einwohnermeldewesens (EWW) und dem polizeilichen Informations- und Kommunikationssystem (POLIKS) abgespeichert worden waren.

Einen entsprechenden Antrag des Klägers aus 2018 lehnte das beklagte Polizeipräsidium mit der Begründung ab, ein Anspruch auf Akteneinsicht nach § 3 Abs. 1 Informationsfreiheitsgesetz Berlin (IFG Bln) sei ausgeschlossen, da durch die Akteneinsicht personenbezogene Daten der die Daten abfragenden Personen – nämlich Name, Dienstbezeichnungen und Dienststellen – veröffentlicht würden. Darüber hinaus hätten Anhaltspunkte dafür vorgelegen, dass der Kläger lediglich Privatinteressen verfolge, da die Abfrage ihn als Privatperson beträfe.

Überdies nahm der Beklagte an, dass die Daten der abfragenden Polizisten entgegen der Regelvermutung in § 6 Abs. 2 Nr. 2 IFG Bln nicht zur Verfügung zu stellen waren, weil die nach § 6 Abs. 1 IFG Bln vorzunehmende Interessenabwägung zu Lasten des Antragstellers ausfiele. Für das Ergebnis dieser Interessenabwägung spreche § 15 Abs. 1 S. 2 Berliner Datenschutzgesetz (BlnDSG). Dieser normiert einen Ausschluss der weiteren Datenverarbeitung personenbezogener Daten, die ausschließlich zu Zwecken der Datenschutzkontrolle, der Datensicherung oder der Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert wurden.

Im Widerspruchsbescheid führte der Beklagte 2019 weiter aus, dass das Protokoll zu den Abfragen zwar gemäß § 62 Abs. 3 BlnDSG auch der Rechtmäßigkeitskontrolle der Datenverarbeitung durch die betroffenen Personen diene; ein Recht auf Herausgabe an die betroffene Person habe gleichwohl nicht bestanden. Denn § 62 Abs. 5 BlnDSG sehe lediglich die Zurverfügungstellung der Protokolle an den Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit vor.

Die Argumentation des Beklagten überzeugte weder das Verwaltungsgericht Berlin noch das OVG Berlin-Brandenburg.

II. Begründung des Urteils

Das OVG wies die Berufung des Beklagten gegen das Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts zurück. Das Ergebnis: Dem klagenden Berliner Polizisten steht ein Anspruch gerichtet auf Informationszugang zu der Protokolldatenauswertung aus § 3 Abs. 1 IFG Bln zu.

1. Das OVG führte u.a. dazu aus, dass das BlnDSG anders als das IFG Bln einen anderen sachlichen Anwendungsbereich habe, d.h. die Auskunftsansprüche aus § 43 Abs. 1 BlnDSG (Auskunft über verarbeitete personenbezogene Daten des Antragstellers) und § 3 Abs. 1 IFG Bln (hier: Protokolldaten zu den Abfragen und Abfragenden) seien auf unterschiedliche Auskunftsgegenstände gerichtet. Die Vorschriften §§ 41 – 47 BlnDSG konnten den Informationszugangsanspruch des Klägers somit nicht verdrängen.

Das OVG ist ferner der Auffassung, dass § 62 Abs. 5 BlnDSG dazu führen solle, die Rechte der Betroffenen zu erweitern, indem sie die Möglichkeit erhalten, Aufsichtsbehörden einzuschalten. Diese Möglichkeit sollte den Auskunftsanspruch nicht verdrängen, sondern vielmehr danebentreten. Auch die Beschränkung des Verwendungszweckes der Protokolldaten (Rechtmäßigkeitskontrolle) solle den Informationszugangsanspruch nicht verdrängen.

2. § 6 Abs. 1 IFG Bln sieht die Vornahme einer Interessenabwägung zwischen dem Schutz personenbezogener Daten der Abfragenden und dem Informationsinteresse des Antragstellers vor. Diese ist zugunsten des Klägers ausgefallen.

Der Kläger habe nämlich mit dem Zugang zu den Protokolldaten die Kontrolle staatlichen Handelns bezweckt, denn er wollte die im Zusammenhang mit dem gegen ihn geführten Disziplinarverfahren vorgenommenen Datenabfragen überprüfen, um deren Rechtmäßigkeit zu kontrollieren und ggf. auch strafrechtlich gegen unzulässige Datenabfragen vorzugehen. Hierin, so das OVG, liege gerade ein Zweck, der innerhalb des Gesetzeszweckes des § 1 IFG Bln liege. Ob der Informationszugang für den Kontrollzweck der einzige verfügbare Schritt ist, sei für die Abwägung unerheblich. Das OVG hat kein Vorliegen von Ausschlussgründen feststellen können.

§ 6 Abs. 2 Nr. 2 IFG Bln normiere eine gesetzliche Regelvermutung, wonach schutzwürdige Belange der betroffenen Personen in der Regel nicht entgegenstehen, soweit der Informationszugang – wie hier – die Mitwirkung eines bestimmten Amtsträgers an Verwaltungsvorgängen, dessen Name, Titel, akademischer Grad, Beruf, innerdienstliche Funktionsbezeichnung, dienstliche Anschrift und Rufnummer ergibt. Die o.g. Regelvermutung, so das OVG, konnte auch nicht durch den § 15 Abs. 1 S. 2 BlnDSG entkräftet werden. Denn es hielt den § 15 Abs. 1 S. 2 BlnDSG vorliegend aufgrund der Datenabfrage durch die Polizei nicht für anwendbar.

Zur Nichtanwendbarkeit des § 15 Abs. 1 S. 2 BlnDSG kam das OVG über die systematische Stellung des Paragraphen. Dieser ist nämlich im zweiten Abschnitt des BlnDSG normiert. Der zweite Abschnitt ist mit „Durchführungsbestimmungen für Verarbeitungen zu Zwecken gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/679“ überschrieben. Bei der Verordnung (EU) 2016/679 handelt es sich um die DSGVO, welche ihrerseits aber gemäß Art. 2 Abs. 2 lit. d DSGVO keine Anwendung auf die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch die „zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit“ findet.

Einen Ausschlussgrund nach § 62 Abs. 3 BlnDSG hat das OVG ebenfalls abgelehnt. Denn der Zweck der Norm liege im Schutz personenbezogener Daten des von der Abfrage Betroffenen, hier also des Klägers, und zwar auch vor unbefugten Zugriffen auf die Daten durch abfragende Personen. Ein Ausschlussgrund sei lediglich dann einschlägig, wenn einem Dritten Zugang zu diesen Daten gewährt würde. Der Kläger war aber gerade kein Dritter, sondern Betroffener, sodass ihm ein Anspruch gerichtet auf die Zugänglichmachung des Protokolls zustand.

III. Anmerkung des Verfassers

Ich halte den § 15 Abs. 1 S. 2 BlnDSG im Kontext des § 3 IFG Bln-Antrages aus den folgenden Gründen für grundsätzlich nicht anwendbar:

a. In den Fällen, in denen es sich um eine anlassbezogene präventive Abfrage mit dem Ziel einer repressiven Verfolgungsmaßnahme handelt, dürfte § 15 Abs. 1 S. 2 BlnDSG aufgrund seiner systematischen Stellung keine Anwendung finden, weil die Datenabfrage der Polizei nicht in den Anwendungsbereich der DSGVO fällt (stattdessen gilt die JI-EU-Richtlinie 2016/680). In der Folge wäre (wie auch vom OVG ausgeurteilt) der Anspruch nach § 3 IFG Bln nicht ausgeschlossen.

b. Sollte es sich dagegen um eine rechtswidrige bzw. privat motivierte polizeiliche Abfrage handeln, weil bspw. der Abfrage die Rechtsgrundlage fehlt, könnte angenommen werden, dass die DSGVO Anwendung findet, weil der Ausschluss nach Art. 2 Abs. 2 lit. d DSGVO in solchen Fällen nicht greift (dieser Meinung war augenscheinlich auch der Landesdatenschutzbeauftragte Baden-Württemberg, Herr Dr. Stefan Brink, siehe: Pressemitteilung). Die Konsequenz in diesen Fällen wäre jedoch, dass die DSGVO Anwendung findet und somit auch der Anwendungsbereich des § 15 Abs. 1 S. 2 BlnDSG eröffnet ist, der seinerseits den Informationszugangsanspruch ausschließen könnte (dieser Ansicht war jedenfalls der Beklagte im o.g. Verfahren). Meines Erachtens dürfte § 15 Abs. 1 S. 2 BlnDSG aber auch in diesen Fällen nicht dem IFG-Anspruch entgegenstehen.

Kurze Erläuterung zu § 15 BlnDSG: § 15 Abs. 1 S. 1 BlnDSG regelt, wann personenbezogene Daten zu anderen Zwecken als denjenigen, zu denen sie erhoben wurden, verarbeitet werden dürfen. § 15 Abs. 1 S. 2 BlnDSG legt fest, dass personenbezogene Daten, die „ausschließlich zu Zwecken der Datenschutzkontrolle, der Datensicherung oder zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert werden“, nicht für andere Zwecke verarbeitet werden dürfen. Gegenstand und Ziel dieser Norm ist also das Verbot der (willkürlichen) Zweckänderung. Dies wird für die vorgenannten Protokolldaten etc. besonders hervorgehoben.

Es würde schlicht den Zielen der informationellen Selbstbestimmung und des § 15 BlnDSG widersprechen, wenn Absatz 1 Satz 2 des § 15 BlnDSG verhindern würde, dass Betroffene ihr Recht gerichtet auf Datenschutzkontrolle ausüben und zu diesem Zweck die zu ihrer Person verarbeiteten Protokolldaten einsehen. Außerdem stünde der Antragsteller im Falle der privat motivierten Polizeiabfrage schlechter, weil sein Informationszugangsanspruch gemäß § 15 Abs. 1 S. 2 BlnDSG ausgeschlossen wäre, als er bei einer rechtmäßigen Datenabfrage stünde (vgl. § 62 BlnDSG).

B. Informationszugangs-, Auskunfts- und Akteneinsichtsansprüche

Mit der Entscheidung des OVG Berlin-Brandenburg wird das Informationsrecht der Bürger und von PolizeibeamtInnen gegenüber der Polizei weiter gestärkt. Der Informationszugangsanspruch beruht ebenso wie die Auskunfts- und Akteneinsichtsansprüche nicht auf einem zwingenden (grund-)gesetzlichen Anspruch, sondern vielmehr auf einer rechtspolitischen Entscheidung des Bundes- und der Landesgesetzgeber infolge der sog. „n-tv-Entscheidung“ des Bundesverfassungsgerichts (Urteil vom 24. Januar 2001, 1 BvR 2623/95).

Die Gesetzgeber von Bund und Ländern haben hierzu Gesetze verabschiedet, die die Informations-, Auskunfts- und Akteneinsichtsrechte der Bürger regeln. Die verschiedenen Gesetze bezwecken u.a. die Herstellung der Transparenz im Rahmen der jeweiligen Verwaltungsverfahren. Sie ermöglichen, wie im oben dargestellten Fall, aber auch die Kontrolle staatlichen Handelns.

Unterscheidung

Das Akteneinsichtsrecht setzt regelmäßig das Vorliegen einer Verfahrensakte voraus. Es berechtigt in der Regel einzig den Beteiligten des Verwaltungsverfahrens Einsicht in die Akte zu nehmen und beschränkt dieses Recht auf das für die Geltendmachung oder Verteidigung der rechtlichen Interessen erforderliche Maß in sachlicher Hinsicht und auf das Ende des Verwaltungsverfahrens in zeitlicher Hinsicht.

Die Auskunfts- und Informationszugangsansprüche sind hingegen regelmäßig voraussetzungslos ausgestaltet. Eine eigene Betroffenheit, die Begründung des Antrags und die Einhaltung einer bestimmten Form verlangen sie in der Regel nicht. Es ist lediglich erforderlich, dass ersichtlich ist, welche konkrete Information begehrt wird.

I. Anspruch aus dem Informationsfreiheitsgesetz

Die Informationszugangsansprüche richten sich auf den Zugang zu amtlichen Informationen und werden regelmäßig als sog. „Jedermannsrechte“ ausgestaltet. Sie vermitteln einen umfassenden Informationszugang auf amtliche Informationen. Das sind jedem amtlichen Zweck dienende Aufzeichnungen, unabhängig von der Art ihrer Speicherung, soweit sie Bestandteil eines Verwaltungsvorgangs sind. Anspruchsberechtigt sind natürliche Personen, oft aber auch juristische Personen.

Die Informationsfreiheitsgesetze sehen häufig eine sog. „Subsidiaritätsregelung“ vor (anders: § 3 Abs. 3 S. 1 IFG Bln, § 3 S. 2 IZG-SH und § 1 Abs. 3 S. 1 IFG M-V), die allgemein oder bereichsspezifisch ausgestaltet ist. Eine pauschale Aussage dazu, in welchem Verhältnis die Informationsfreiheitsgesetze des Bundes und der Länder zu konkurrierenden Rechtsvorschriften stehen, ist kaum möglich. Denn die jeweiligen Regelungsbereiche zielen meist in unterschiedliche Richtungen und sind nicht selten sehr komplex.

So zum Beispiel § 1 Abs. 3 IFG Bund:

„Regelungen in anderen Rechtsvorschriften über den Zugang zu amtlichen Informationen gehen mit Ausnahme des § 29 des Verwaltungsverfahrensgesetzes und des § 25 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch vor.“

Unter bestimmten – teilweise umstrittenen – Voraussetzungen tritt das IFG Bund also hinter vorrangigen Regelungen zurück. In die Tiefe gehende Abgrenzungsfragen sind unvermeidbar.

Die Informationszugangsansprüche sehen darüber hinaus unterschiedliche Einschränkungen vor. Mögliche Einschränkungsgründe sind der Schutz öffentlicher Belange, die Vermeidung schwerwiegender Gefährdung des Gemeinwohls sowie der Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. Außerdem kann der Anspruch aus datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten heraus eingeschränkt werden. Das ist der Fall, wenn beispielsweise die begehrten Informationen personenbezogene Daten Dritter betreffen, wobei sodann regelmäßig eine Einzelfallentscheidung zu erfolgen hat, in welche die entgegenstehenden Interessen des Antragstellers und des Dritten einzubeziehen und gegeneinander abzuwägen sind.

II. Auskunft nach Art. 15 DSGVO

Abweichend von den o.g. Ansprüchen sieht die EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/678 ein Auskunftsrecht nach Art. 15 DSGVO zugunsten des Betroffenen vor. Dieser Auskunftsanspruch ist insofern weiter ausgestaltet, als dass er sich nicht auf Behörden als Anspruchsgegner beschränkt. Es betrifft auch nicht-öffentliche Verantwortliche. Auf der anderen Seite setzt das Auskunftsrecht nach Art. 15 DSGVO voraus, dass der Antragsteller Betroffener der Verarbeitung personenbezogener Daten nach Art. 4 Nr. 1 DSGVO ist.

Soweit eine solche Betroffenheit vorliegt, muss die Auskunft gemäß Art. 15 Abs. 1 DSGVO folgende Informationen über die Datenverarbeitung personenbezogener Daten beinhalten:

- die Verarbeitungszwecke;

- die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;

- die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen;

- falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;

- das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;

- das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;

- wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden, alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten;

- das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.

Anmerkung des Verfassers

Wie der Europäische Gerichtshof kürzlich in seinem Urteil vom 12. Januar 2023, Rs. C-154/21 zu Art. 15 Abs. 1 lit. c der DSGVO entschieden hat, umfasst das Auskunftsrecht der Betroffenen auch die Information über die konkrete Identität des Empfängers, welchem gegenüber die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind. Der Verantwortliche darf sich nur dann weigern, die Identität der Empfänger mitzuteilen, wenn der Empfänger nicht identifiziert werden kann oder der Antrag offenkundig unbegründet oder exzessiv (Art. 12 Abs. 5 DSGVO) ist. In diesen Fällen ist der Auskunftsanspruch jedoch nicht ausgeschlossen. Vielmehr sind sodann die Kategorien der Empfänger mitzuteilen.

C. Häufig gestellte Fragen zu Anträgen nach dem IFG (FAQ)

I. Wer muss Informationen zugänglich machen?

Der Informationsanspruch richtet sich gegen öffentliche Stellen und in der Regel gegen solche Stellen, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen, selbst aber kein Teil der Verwaltung sind (sog. Beliehene). Das sind beispielsweise Sachverständige des TÜV, Notare und Schornsteinfeger. Gegenüber sog. „Verwaltungshelfern“ besteht dagegen kein unmittelbarer Informationsanspruch. Verwaltungshelfer handeln nur als „verlängerter Arm“ einer Behörde. Sie selbst nehmen keine öffentlich-rechtliche Aufgabe wahr. Ein Auskunftsanspruch dürfte aber gegen die betroffene Behörde, deren verlängerter Arm der Verwaltungshelfer ist, bestehen (vgl. BT-Drucks. 15/4493, S. 8).

II. Wo stelle ich einen Antrag gerichtet auf Informationszugang?

Wichtig ist zunächst zu wissen, welche (öffentliche) Stelle über die von Ihnen begehrte Informationen verfügt bzw. diese verarbeitet. Wenn Sie wissen, von welcher Stelle Sie einen Informationszugang erhalten möchten, sehen Sie sich die Homepage dieser Stelle an. In den meisten Fällen stehen Online-Kontaktformulare zur Verfügung oder es werden E-Mail-Adressen bekanntgegeben, an die Sie Ihren Antrag richten können.

Es ist sogar möglich, Anträge über www.fragdenstaat.de zu stellen. Zur Veranschaulichung folgen einige Beispiele zu den Auskunftsstellen von Berliner Behörden und Bundesbehörden:

Bauaktenarchiv (Berlin)

Polizei Berlin

Bundesfinanzministerium

BMFSFJ

BMI

Über diesen Link erfahren Sie mehr zur Gewährung von Akteneinsicht im Bauaktenarchiv des Bezirksamts Treptow-Köpenick.

III. Bin ich anspruchsberechtigt?

Anspruchsberechtigt ist jede natürliche und üblicherweise jede juristische Person. Für NRW gilt, dass nur natürliche Personen anspruchsberechtigt sind, vgl. § 4 Abs. 1 IFG NRW.

In diesen Fällen ist die „Umgehung“ der Beschränkung auf natürliche Personen theoretisch über das „Vorschicken“ einer natürlichen Person möglich. In der Praxis dürfte es selten vorkommen, dass der IFG-Antrag in derartigen Fällen mit der Begründung abgelehnt wird, dass es gerade die Intention der antragstellenden natürlichen Person ist, die Informationen einer juristischen Person zur Verfügung zu stellen. Denn dafür müssten der über den Antrag entscheidenden Behörde zunächst entsprechende Anhaltspunkte vorliegen. Die Zurückweisung eines Antrags einer „vorgeschobenen“ natürlichen Person hat das VG Düsseldorf in einem streitigen Fall als zulässig angesehen (Urteil vom 03.02.2006 – 26 K 1585/04).

IV. Welche Informationen darf ich einsehen?

Die Informationsfreiheitsgesetze von Bund und Ländern begründen einen Anspruch auf vorhandene amtliche Informationen. Das sind jedem amtlichen Zwecken dienende Aufzeichnungen, unabhängig von der Art ihrer Speicherung, soweit sie Bestandteil eines Verwaltungsvorgangs sind. Nicht erfasst sind also bloße Entwürfe und Notizen.

Voraussetzung ist jedoch, dass die begehrten Informationen vorliegen. Die Informationsfreiheitsgesetze begründen nämlich gerade keinen Anspruch gerichtet auf die Einholung bzw. Beschaffung der begehrten Informationen.

Viele Informationsfreiheitsgesetze enthalten eine Subsidiaritätsklausel, die dazu führt, dass sie nicht zur Anwendung kommen und keinen Informationszugangsanspruch begründen. Dieser Anspruch folgt sodann u.U. aus dem jeweils spezielleren Gesetz.

Welche Informationen in den Anwendungsbereich des Informationsfreiheitsgesetzes fallen, hängt demnach vom jeweiligen Einzelfall ab. In den folgenden beispielhaften Fällen wurde ein Informationszugangsanspruch bejaht:

– Sammelrechnungen der Kanzlerküche des Bundeskanzleramts (OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 20. März 2012, Az. 12 B 27.11); ein Anspruch auf Einsicht in den Terminkalender der Bundeskanzlerin wurde dagegen aus Sicherheitsgründen verneint. In einem anderen Fall wurde die Einsicht in den Terminkalender des Bürgermeisters von Berlin mit der Begründung abgelehnt, dass dieser nur allgemein organisatorischen Charakter habe und keinen konkreten Bezug zu einer Verwaltungstätigkeit aufweise (OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 14. Dezember 2006, Az. 7 B 9.05).

– Spesenabrechnungen für Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit des Ministerpräsidenten Matthias Platzeck (OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 31.07.2012, Az. 12 S 95.11).

– Geschäftsverteilungsplan eines Gerichts (OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 27.01.2011, Az. 12 B 69.07).

V. Kann die (öffentliche) Stelle den Zugang zu den von mir begehrten Informationen beschränken?

Ja, der Informationszugangsanspruch kann beschränkt werden! Die Informationsfreiheitsgesetze sind nicht einheitlich geregelt, allerdings hört der Informationszugangsanspruch regelmäßig dort auf, wo die Rechte Dritter betroffen sind. Das ist beispielsweise der Fall, wenn der Informationszugang zur Bereitstellung personenbezogener Daten Dritter führen würde.

VI. Können (mir fremde) Antragsteller Zugang zu meinen personenbezogenen Daten erhalten?

Der Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten kann unter Umständen gewährt werden. Ohne Weiteres kann dies geschehen, wenn Sie zugestimmt haben. Andernfalls ist eine Abwägungsentscheidung vorzunehmen, wobei sich das öffentliche Informationsinteresse und Ihr schutzwürdiges Interesse an der Zurückhaltung der Informationen gegenüberstehen.

Erfasst der Informationsanspruch Ihre Daten, werden Sie über den Informationszugangsantrag informiert und sie erhalten regelmäßig die Möglichkeit, Stellung zu dem Antrag zu nehmen (vgl. z.B. § 14 IFG Bln).

VII. Welche Formalitäten muss ich beachten? Muss ich eine Frist wahren?

Der IFG-Antrag ist voraussetzungslos, d.h. Sie müssen Ihren Antrag nicht begründen. Der Antrag kann auch mündlich gestellt werden. Eine Frist ist ebenfalls nicht zu wahren. Gleichwohl sei darauf hingewiesen, dass die (öffentliche) Stelle erkennen muss, welche Informationen Sie begehren. Es ist deshalb ratsam, den Antragsgegenstand so gut es geht zu konkretisieren. Zudem sollten Sie, schon aus Gründen der Nachweisbarkeit, den Antrag schriftlich oder in elektronischer Form (Kontaktformular oder per E-Mail) an die öffentliche Stelle richten.

VIII. Kann ich den IFG-Antrag anonym stellen?

„Jein“, das Verwaltungsgericht Köln hat im Urteil vom 18. März 2021 – 13 K 1189/20 entschieden, dass die anonyme Antragstellung nicht möglich sei, weil die Stelle, die die Informationen zu erteilen hat, fähig sein müsse, die Gründe für eine mögliche Versagung des Informationszugangsanspruchs bzw. dessen Beschränkung zu prüfen.

Die Entscheidung des VG Köln hat das OVG NRW mit Urteil vom 15. Juni 2022 – 16 A 857/21 nicht bestätigt. Die anonyme Antragstellung sei möglich und die Offenlegung der Identität sei nicht immer zwingend erforderlich. Wie jedoch zu verfahren ist, wenn ein anonymer Antrag gestellt wird, der eine Abwägungsentscheidung wegen der Zugänglichmachung personenbezogener Daten erforderlich macht, hat das OVG nicht entschieden. Es ist deshalb ratsam von einer anonymen Antragstellung abzusehen, wenn ersichtlich ist, dass personenbezogene Daten Dritter betroffen sind.

IX. Was kann ich tun, wenn mir die begehrte Information nicht erteilt wird oder die erteilte Information unzureichend ist?

Zunächst sollten Sie prüfen, welcher Rechtsbehelf Ihnen zusteht. Der statthafte Rechtsbehelf (Widerspruch und / oder Verpflichtungsklage) ist der Rechtsbehelfsbelehrung zu entnehmen.

Auf Bundesebene können Sie sich zudem an den Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit wenden (vgl. § 12 IFG Bund). Auf Landesebene hingegen können Sie sich an die jeweiligen Landesbeauftragten für Informationsfreiheit wenden.

X. Ist der IFG-Antrag kostenpflichtig?

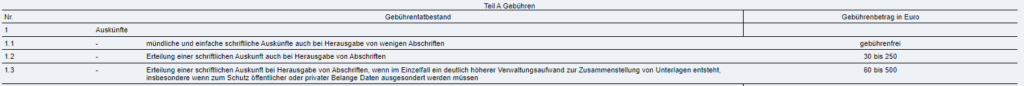

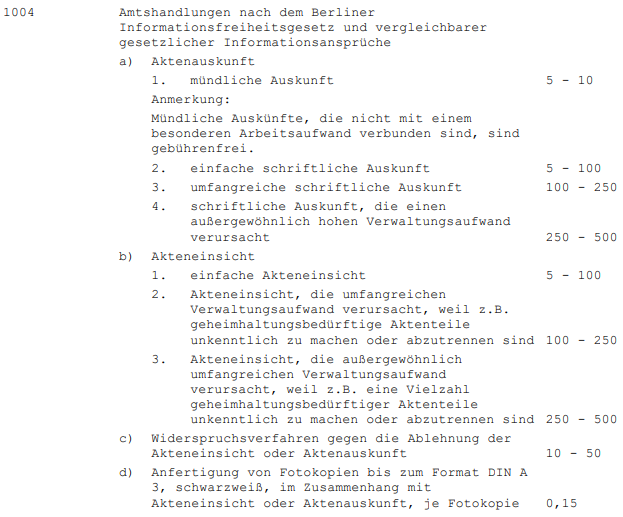

Die von Bundes-/Landesbehörden zu erhebenden Gebühren können den Gebührenordnungen von Bund und Ländern entnommen werden. Es folgen einige Beispiele:

Auszug aus dem „Gebühren- und Auslagenverzeichnis der Verordnung über die Gebühren und Auslagen nach dem Informationsfreiheitsgesetz des Bundes“ (Informationsgebührenverordnung – IFG-GebV)

Auszug aus der Anlage „Gebührenverzeichnis der Verwaltungsgebührenordnung“ (VGebO) Berlin

Einfache Anfragen sind also in der Regel kostenfrei.

BehördenmitarbeiterInnen orientieren sich für gewöhnlich an Handreichungen oder sonstigen Hinweisen, die Ihre Behörde zur Gebührenbemessung erstellt hat. Aufgrund der unterschiedlichen Handhabungen sind pauschale Aussagen somit nicht möglich.

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung erläutert den Begriff der „einfachen Auskunft“ beispielsweise wie folgt:

„In der Regel liegt eine einfache Auskunft vor, sofern

– der Verwaltungsaufwand den zeitlichen Rahmen von 30 Minuten nicht übersteigt;

– bei Übersendung von max. 20 DIN A 4 Kopien, soweit kein weiterer Rechercheaufwand entsteht.“

Um sicherzugehen, empfiehlt sich, der Behörde im IFG-Auskunftsantrag mitzuteilen, dass Sie von einer kostenfreien Anfrage ausgehen und Ihnen etwaige Kosten vorab mitzuteilen sind. Einen entsprechenden Formulierungsvorschlag finden Sie auch in unseren IFG-Musteranträgen (s.u.).

Für JuSPol-Leser: Kostenloser IFG-Musterantrag

Für die Leser des JusPol-Blogs stellt die Hamburger Doğan | Pfahler Rechtsanwälte GbR „Musteranträge auf Akteneinsicht nach dem Informationsfreiheitsgesetz“ kostenfrei zur Verfügung. Senden Sie uns hierzu bitte eine kurze E-Mail an info@doganpfahler.de oder eine Nachricht über unser Kontaktformular (jeweils mit dem Betreff „IFG-Muster“).

Wir werden innerhalb von 24 Stunden auf Ihre Nachricht antworten und Ihnen zwei IFG-Muster für PolizeibeamtInnen und Privatpersonen kostenfrei übersenden. Für die E-Mail-Kommunikation gelten die Datenschutzhinweise unter doganpfahler.de/datenschutzhinweise.

Über den Autor

Okan Doğan ist Rechtsanwalt und Partner bei der Doğan | Pfahler Rechtsanwälte GbR in Hamburg. Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt im Vergaberecht, IT-Recht und Datenschutzrecht. Er betreut seit vielen Jahren zahlreiche Verfahren öffentlicher Auftraggeber (darunter verschiedene Landespolizeibehörden) und Sektorenauftraggeber zur Beschaffung von IT-Leistungen wie z.B. Individual- und Standardsoftware (On-Premises, SaaS, hybride Modelle u.ä.), Hardware (mobile Arbeitsplätze, IT-Forensik, Peripherie-Geräte etc.), Breitbandausbau und Beratungsleistungen von der Bekanntmachung bis zur Zuschlagserteilung.

Darüber hinaus berät Herr Doğan öffentliche Stellen zu Fragestellungen im Zusammenhang mit der EU-DSGVO, dem BDSG und einschlägigen Landesdatenschutzgesetzen.

Okan Doğan — Rechtsanwalt für Vergaberecht & IT-Recht

Okan Doğan — Rechtsanwalt für Vergaberecht & IT-Recht

Jetzt in Verbindung setzen

Vielen Dank, dass Sie uns kontaktiert haben.

Wir setzen uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung.

Mit freundlichen Grüßen,

JuSPol - Juristische Seminare für Polizeischüler

Leider konnte Ihre Nachricht nicht gesendet werden.

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie uns direkt per E-Mail unter:

info@juspol.de

Mit freundlichen Grüßen,

JuSPol - Juristische Seminare für Polizeischüler

Aktuelle Beiträge